海上生明月,九天攬星河。

為了紀念中國航天事業成就,發揚中國航天精神,4月24日,第十個“中國航天日”來臨之際,中國吉林網聯合共青團吉林省委、中國科學院長春光機所、吉林長光衛星技術股份有限公司、藍箭航天空間科技股份有限公司、長春市通達小學、長春南湖實驗中學,共同舉辦大型特別節目《海上生明月,九天攬星河——“吉林一號”航天大思政課 》。

本次公開課設立了一個主會場和多個分會場。在長春光機所、長光衛星、浙江嘉興……學生們在多個特別“課堂”中,追尋著“吉林一號”的線索,聆聽著星辰大海的吉林故事,與科學家、工程師們共同拆解中國航天的硬核科技,開啟了一場從衛星制造現場飛向浩瀚深空的特殊旅行!

探秘“蒼穹之眼”的誕生地

“同學們,上課啦!”

本次公開課的鏡頭,首先聚焦于主會場——中國科學院長春光機所。

長春,是新中國光學事業的搖籃。1952年,王大珩先生在這里揭開了新中國光學事業發展的序幕,自此,七十余載,薪火相傳。

來自長春南湖實驗中學的200名師生,在這里近距離探秘“蒼穹之眼”的奧秘。

圖片來源于中國科學院長春光機所

“親愛的同學們,我小時候的夢想是成為宇航員,你們的夢想是什么? 今天我給大家帶來的報告題目是《賡續航天精神 尋夢星辰大海》,希望大家從小就在心里種下一顆航天種子。”中國科學院長春光學精密機械與物理研究所博士劉斌,在同學們期盼的掌聲中率先開講。

劉斌從“尋夢、筑夢、逐夢”等三個方面,為同學們講解了航空、航天和宇航的區別。中國載人航天的三步走戰略、載人航天的三大基本技術、中國航天命名的浪漫等航天知識……伴隨著他引人入勝的講解,孩子們豎起了耳朵,生怕漏過任何一個細節。聽著長春光機所在航天領域取得的非凡成就,熱烈的掌聲不時響徹課堂。

而最令學生們感到新奇的,是世界上最大口徑的單體碳化硅反射鏡誕生背后的故事。

“如果把光學望遠鏡比作人類的‘千里眼’,那么光學望遠鏡中的主反射鏡,就可以稱之為‘眼角膜’。主反射鏡的口徑越大,就意味著光學望遠鏡的空間分辨率就會越高。在全球的光學望遠鏡中,主反射鏡采用碳化硅材料、口徑最大的那一塊,就誕生于這里。”講到這里,劉斌非常自豪。

那么,“千里眼”的“最大角膜”如何制成的呢?長春光機所郭聰慧老師接過劉斌博士的話筒后,帶領同學們進入了碳化硅實驗室探秘。

圖片來源于中國科學院長春光機所

“同學們,這里就是制作碳化硅反射鏡的材料碳化硅粉,它成型的過程就像是做‘果凍’。先把碳化硅粉末通過凝膠注膜成型,做成想要的形狀,再通過一系列工藝排出‘果凍’中的水分,形成具有毛細微孔的多孔塊體。 ”

圖片來源于中國科學院長春光機所

郭老師接著介紹,“反應燒結中工藝參數的選擇、控制,類似于‘蒸饅頭’需控制蒸制時間、火候、氣氛等,這對鏡坯燒結的成敗有很大影響......”

說到這里,同學們已經迫不及待想目睹碳化硅反射鏡的“真容”了。

而這片令學生們無比好奇的特殊“鏡子”,就在在長春光機所的花園里。

它直徑4.03米,中間留有一孔,整體仿佛一只圓溜溜的眼睛,在陽光照耀下閃動著灰藍色的光。同學們看到后,忍不住驚呼贊嘆。

“大型光學望遠鏡是我們認識宇宙、探索未知的重要工具,這其中的核心元件就是大尺寸的反射鏡。但長期以來,我國的反射鏡制備技術一直落后于歐美國家,4米碳化硅反射鏡的成功研制打破了這一格局。這是2015年研制的第四塊碳化硅反射鏡坯,它已經成為長春光機所一處地標性景觀。”崔聰聰老師耐心地給同學們講解著。

揭秘一顆衛星的誕生

那么,衛星是如何誕生的,長光衛星又是如何以科技躍升探測宇宙新精度?走進星際遨游的第二課,繼續帶你揭秘。

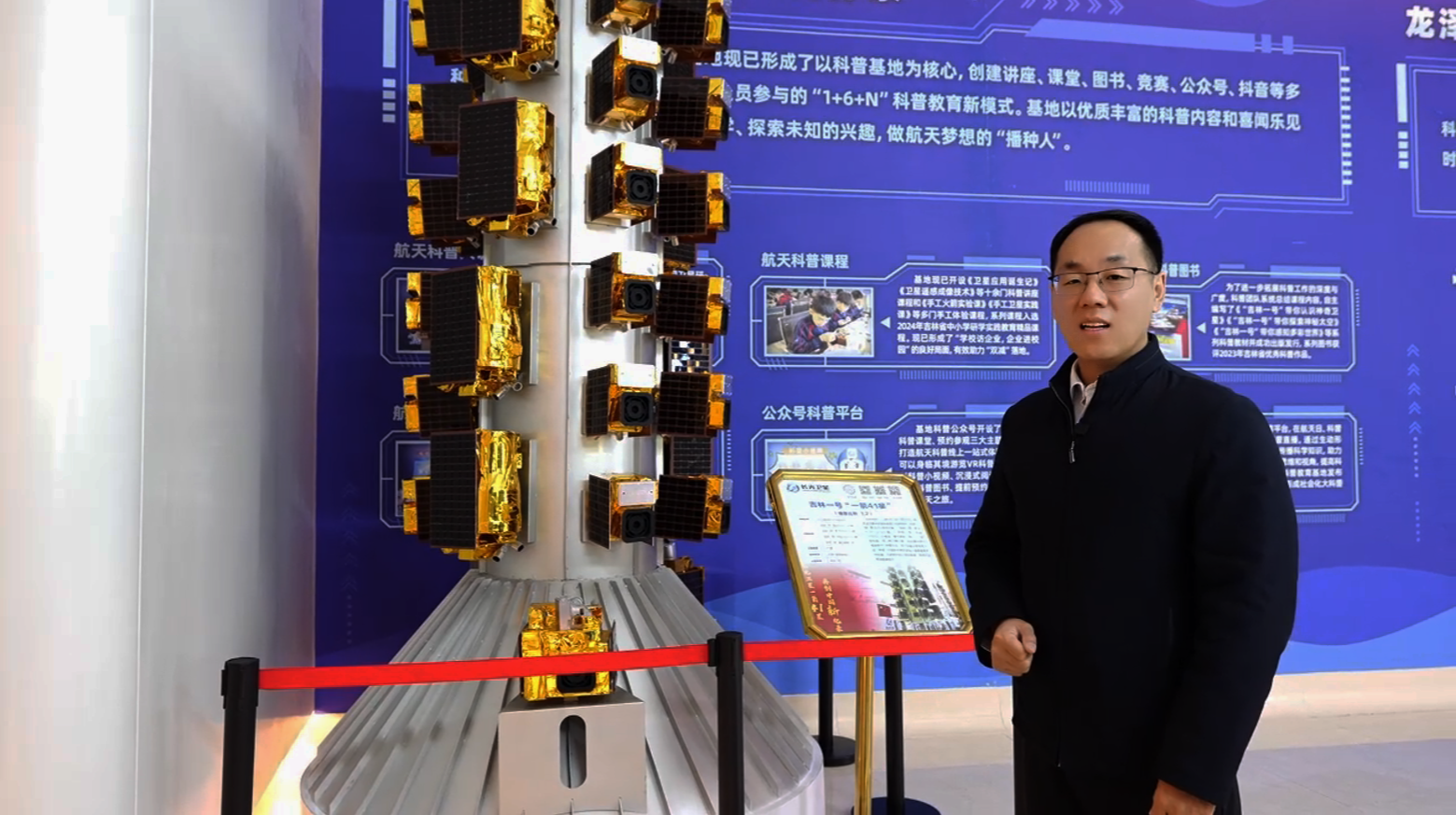

吉林長光衛星技術股份有限公司綜合辦公室主任張曉磊接過話筒后,帶領同學們進入遙感衛星的“漫漫旅途”。

李煦/攝影

在長光衛星航天科普教育基地,同學們沉浸式體驗了“吉林一號”衛星的誕生,感知遙感衛星的應用。

遙感是感知世界的“鑰匙”、光譜是神奇的萬物“指紋”……在張曉磊老師形象的解說下,同學們走進了遙感衛星視角下的多彩世界。

圖片來源于吉林長光衛星技術股份有限公司

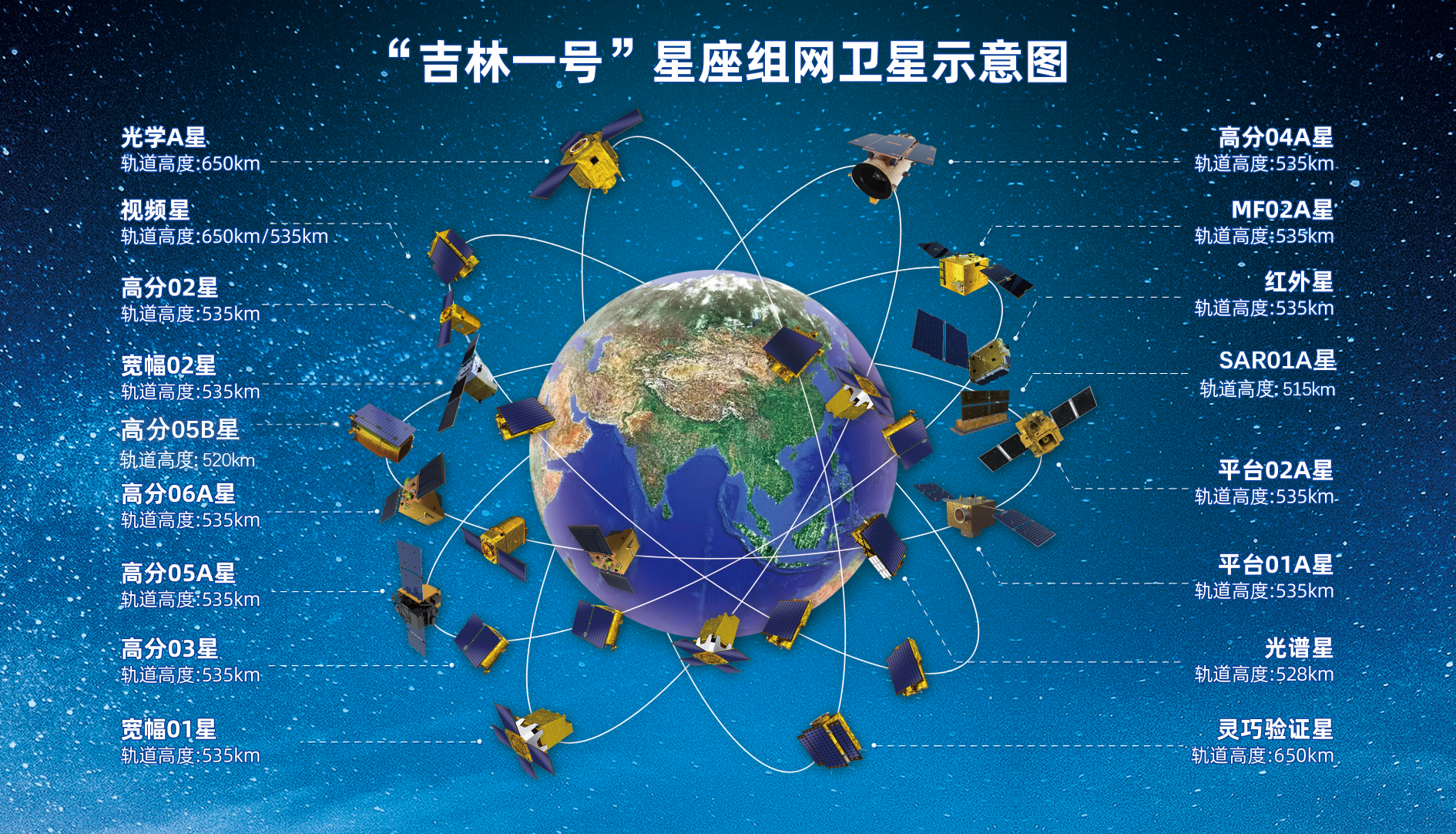

“吉林一號”從“一箭4星”,到吉林“一箭41星”,再到“吉林一號”衛星星座,同學們無不驚嘆于“吉林一號”遙感衛星的快速發展。

講授環節完畢后,張老師結合航天知識與同學們進行了精彩互動,提問、搶答、掌聲……現場活躍的氣氛將公開課推向高潮。

探索火箭升空的奧秘

從主會場到分會場,航天知識精彩不斷。

圖片來源于藍箭航天空間科技股份有限公司

一顆衛星從誕生,到掙脫地球引力、遨游太空成為真正的“天眼”,需要怎樣的過程?藍箭航天空間科技股份有限公司準備了一場精彩紛呈的“星箭聯姻”課。

圖片來源于藍箭航天空間科技股份有限公司

在浙江嘉興藍箭航天科普教育基地,藍箭航天朱雀三號總指揮戴政為同學們講解了朱雀三號的“超能力”。通過這段沉浸式探秘之旅,讓同學們直觀感受到航天科技的嚴謹與浪漫。

天地對話破譯來自蒼穹的密碼

那么,暢游在太空中的“天眼”是如何達成高分辨率拍攝,實現天地對話呢?

圖片來源于吉林長光衛星技術股份有限公司

在長春衛星地面站,長光衛星航天科普教育基地講師張磊老師帶同學們了解了用于連接衛星與數據中心的核心設施,解讀如何實現衛星與地面之間的數據收發、指令控制等內容。

仰望衛星過境 留下天地同框的照片

宇宙浩瀚無比,探索永無止境。

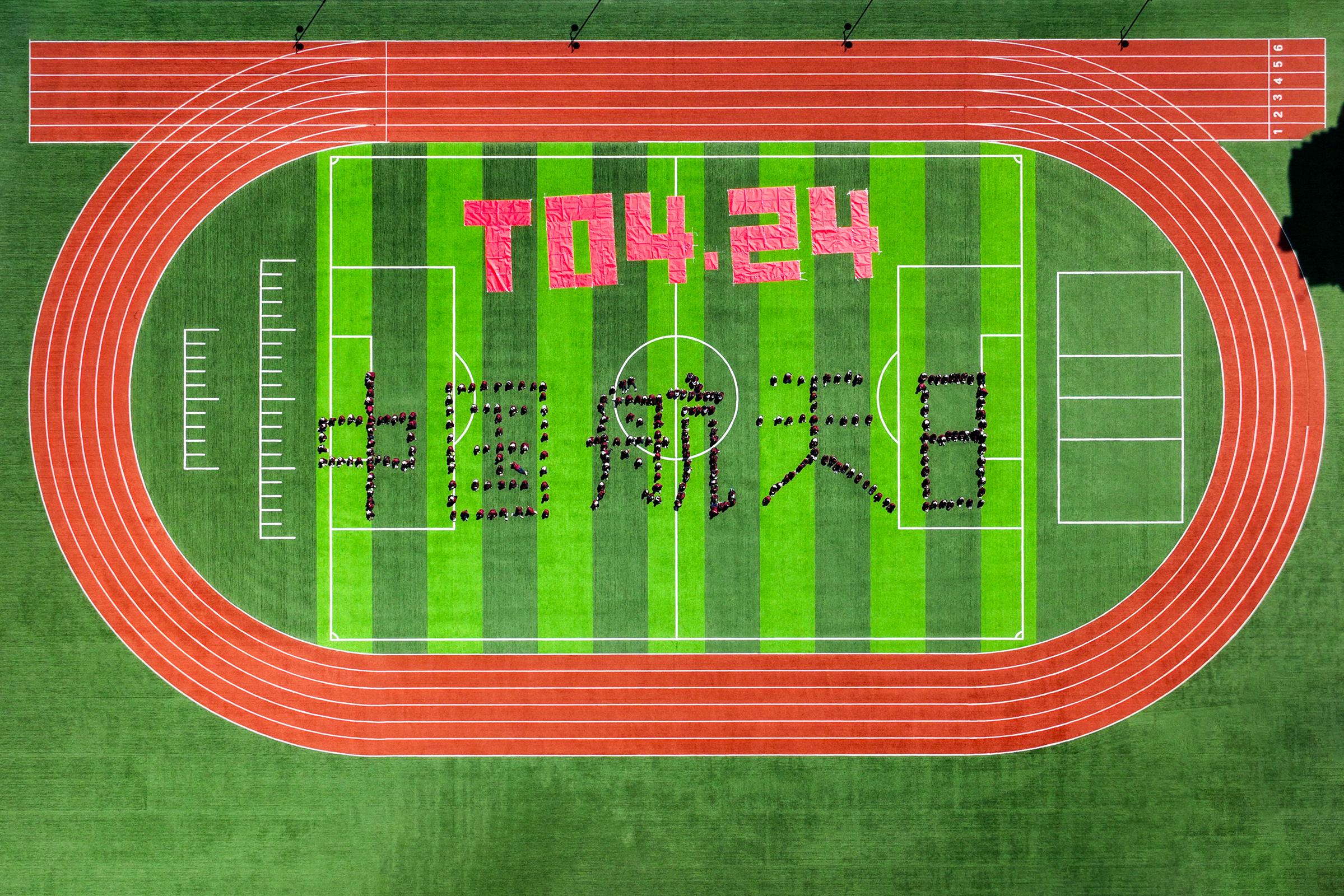

當“吉林一號”飛越長春市通達小學的上空,這場航天大思政課的一次震撼實驗,也同步開啟——通過天地對話,讓衛星為小學生們拍下一張來自太空的照片。

在長春通達小學的操場上,百名師生手持“鱗甲”,在操場上組成中國航天的未來圖騰 。

“3、2、1!”

同學們共同仰望星空,用最嘹亮的聲音喚醒宇宙。與此同時,“吉林一號”掠過頭頂,拍下令他們終身難忘的照片。

這張天地同框的照片,也將會成為吉林航天精神的永恒坐標。當這些學生們長大后再回看這一刻,定會懂得,星辰大海的征程,始于此刻腳踏實地的仰望!

這堂大思政課,在寓教于樂中結束了。

我們共同見證了航天科技的魅力,也感受到了吉林人探索未知的勇氣與決心。

大思政課雖已結束,但在星軌之下,孩子們的航天夢已經點燃!

仰望星空,逐夢星辰大海!

中國吉林網 吉刻APP

記者 陳志文 越明 殷維 彭紳 陳振昂

攝影 羅浩

視頻制作 明鑫睿 孫上修 馬瑞

海報制作 魏向陽 吳美慧

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。