在全球價值鏈重構與數智技術加速迭代的背景下,人工智能、區塊鏈等數字技術成為新動能,逆全球化趨勢加劇了經濟的不確定性,美學的轉型和精神消費的興起對經濟學研究產生了深遠的影響,中國面臨傳統產業轉型與數字資源創新的雙重挑戰,催生了人文經濟學研究的新范式。

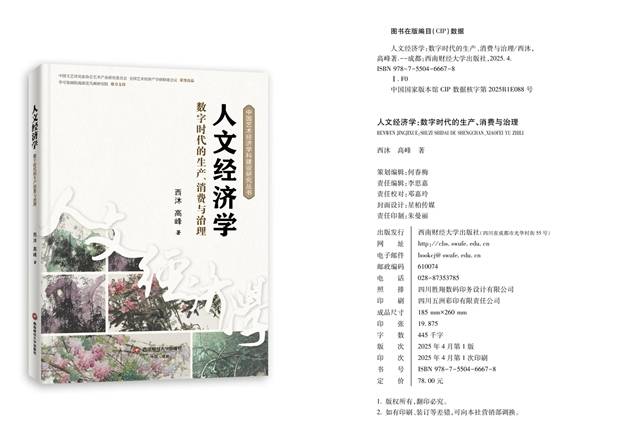

西南財經大學出版社2025年3月出版的《人文經濟學——數字時代的生產、消費與治理》一書,是作者在新時期下,深耕人文經濟學領域理論建構的學術力作。該書提出“數字人文經濟學”新學科框架,融合數字經濟與人文價值,填補傳統經濟學對文化、精神消費的研究空白,推動經濟學從傳統資源配置邏輯向人文價值導向的轉向,彌補經濟學中人性深度與人文關懷的缺失,構建以“人的全面發展”為核心的新理論體系。為數字經濟時代的人文資源活化、文化消費升級、治理模式創新提供路徑參考,探索數字技術賦能治理現代化的“中國方案”。從人文經濟到精神建構,助力中國經濟高質量發展與文化軟實力提升。

在全球化碎片化時代下,世界經濟合作碎片化加劇,但新一輪科技革命和產業變革不斷推動著世界經濟向著互聯網化、數字化、智能化發展,為全球化注入新質動能。在這種環境下,中國面臨生產方式轉型和數字資源創新發展,數智化時代改變了資源生產方式,形成了數實融合新形態,推動著人文經濟學生發。人文經濟學的興起不僅是對經濟學“人性回歸”的呼應,更與中國式現代化目標深度契合。中國在數字經濟領域的快速發展,為全球提供了獨特的實踐樣本。同時,世界美學轉型推動精神消費崛起,新消費業態如數字藝術市場等重構宏觀經濟格局,經濟學學科人文轉向趨勢顯著,需回應“人的全面發展”這一終極命題。而人文經濟學通過強調文化認同、社會治理與生態平衡,探索人文價值與數字經濟的深度融合,為中國式現代化提供了理論支撐。

數字時代下,從“經濟人”到“人文人”,對待文化資源的價值發現發生了巨大改變,文化的多元價值在沖突中被重構。“人文資源”的非標性、復用性特征被認可,數據化、IP化、場景化成為數字化活化的三大路徑。從寫作思路看,該書以“數字人文經濟”為核心,涵蓋了人文資源活化,即非標性、復用性資源的數字化轉化與價值重構;生產消費轉型,數智化驅動和數字化活化的個性化生產、精神消費與藝術大眾化;治理模式創新,共建共治共享的數字化治理體系與人文精神建構。聚焦于數字人文經濟,以及人文資源的數字化、生產方式的數字化、消費方式的數字化、服務形態的數字化和治理方式的數字化等。全面地闡述了人文經濟學學科體系核心及其建構體系,從全局角度建構數字化形態下人文經濟學發展的基本格局,推進人文經濟學特別是數字形態下人文經濟學全方位、多元化發展,豐富經濟發展理論,為新時代經濟社會發展提供重要指導。

中國的人文經濟學研究不僅要立足本土實踐,還要積極參與全球治理,推動構建人類命運共同體。本書以全球數字轉型的宏觀背景與中國本土實踐的具體情境為基礎,構筑了一個融合理論深度與現實關懷的學科架構。其創新性主要表現在以下四個方面:在理論整合方面,該書突破了傳統經濟學中工具理性的局限,從宏觀層面出發,將全球化、美學轉型、審美文化興起等外部因素與中國經濟轉型、數字資源創新發展等內部因素相結合,研究數字文化及消費、文化產業化和文化產業數字化,探討數字人文經濟變革中文化產業的發展趨勢和戰略取向,深入剖析數字人文經濟的內在規律和發展趨勢,構建數字人文經濟學的基礎框架。在數字人文經濟這一議題中,數據要素市場正受到越來越多的關注,特別是數據資產和流通機制等方面,技術賦能與倫理約束之間需要找到平衡點,工具理性才能不壓倒人文價值。同時,數字金融與綠色經濟的結合也日益緊密,智能金融工具正在賦能綠色轉型,但其社會效益與風險要從人文視角進行評估,需在追求商業價值的同時兼顧文化傳承,避免技術異化了人文精神。因此,在實踐層面,提出采取“數實融合”的策略以促進文化產業的新質生產力發展。治理現代化的過程中,必須平衡數據驅動的效率與人文價值的維護,構建一個包容性的制度框架。最后,在探討數字技術對全球價值鏈與治理規則重塑的影響時,本研究采用了全球化、技術驅動視角,以元宇宙、區塊鏈、AIGC等技術為基礎,深入探討了經濟形態的創新路徑。從人本主義視角,強調了資源配置與制度設計中“人的全面發展”的核心地位,本土化視角結合了中國傳統文化資源,如“天地之性,人為貴”,探討新時代國際傳播話語體系轉向,研究媒介更迭的脈絡、邏輯、階段與趨勢,分析數字人文經濟下媒介更迭與融合的特點和影響。研究當代治理理論的譜系及其局限,探討數字人文治理的要素機制和發展路徑,強調了文化傳統與制度優勢的融合,加強人文交流與互鑒,重視人性深度與人文關懷,旨在為世界貢獻具有中國特色的治理智慧。

從章節架構看,本書共分為八個章節,關鍵詞分別為數字經濟、人文資源活化、精神消費、文化消費、藝術消費、第四媒介、人文經濟治理及人文精神建構。從每一個章節的關鍵詞和內容上,我們可以概括出本書的脈絡,即以三大數字形態:數字人文形態、人文經濟數字化形態、人文經濟治理數字化形態為理論內核,以五大關鍵環節:資源、生產、消費、服務、治理的數字化為實踐路徑,圍繞數字時代人文經濟的系統性構思,搭建了一個從理論到實踐、從歷史到未來的完整分析框架。

本書的脈絡大致分為問題提出與反思、學科定位及研究框架與思路、治理創新與系統建構三個階段,首先是揭示人文經濟學的學科體系核心與發展要素,包括基石、形態與動力等內容,也就是理論根基與時代背景;接下來從全局視角構建數字化形態下人文經濟學的基本格局與多元化發展方向,特別是前沿實踐與研究的路徑和核心環節;最后落腳于治理體系與人文精神重構與共建,體現新時代人文經濟學的使命與擔當。通過跨學科研究法、文獻研究法、案例分析法和比較分析法,查閱大量相關文獻資料,梳理人文經濟學的發展歷程、理論基礎和研究現狀,分析具體的人文經濟實踐案例,并對現象案例進行比較。從時代背景出發,指出數字人文經濟是人文價值與數字經濟融合的必然產物,回歸“以人為本”,強調人文精神在經濟發展中的核心地位;中國需在全球化中貢獻人文治理的“中國方案”,推動數智化時代的人文精神共建與生態重構。該書構建了一個全面的人文經濟學框架,具有前瞻性和系統性,它不僅涵蓋了生產、消費和治理的全鏈條,而且特別強調了中國特色的人文治理和傳統文化資源的現代轉化,體現了本土化視角。

從本書的框架來看,研究從這三條線索展開:其一,人文資源活化,強調文化資產的數字化轉化與非標性資源的系統性開發,依托數據要素化機制與平臺經濟模式,推動人文資源向可確權、可交易、可流通的資產形態躍遷;其二,精神消費轉型,揭示消費范式從物質需求向精神文化體驗的迭代邏輯,以審美文化重構、數字藝術創新及新媒介對生產、傳播與消費的全鏈條重塑為驅動,滿足個性化、場景化與情感化的新型消費訴求;其三,治理體系創新,構建數據確權、多元共治與人文精神協同演進的治理范式,通過共建共治共享機制與數據驅動的動態監管模型,平衡技術效率與文化倫理、個體權益與公共價值間的張力。這一框架既體現了數字經濟時代生產要素的重組規律,又回應了人文經濟對“人的全面發展”的本質追求,為數字文明下經濟系統的價值重構提供了理論支撐與實踐路徑。此外,該框架還實現了跨學科的融合,將技術、美學與經濟邏輯整合在一起,打破了傳統學科之間的界限,為研究和實踐提供了新的視角和方法。

《人文經濟學——數字時代的生產、消費與治理》一書是一部具有前瞻性和系統性的學術力作,它為中國式現代化提供了理論支撐和實踐路徑,也為全球治理貢獻了中國智慧和中國方案。該書不僅填補了傳統經濟學對文化、精神消費的研究空白,還推動了經濟學從傳統資源配置邏輯向人文價值導向的轉向,為數字時代下的生產、消費與治理和人文經濟學研究注入了新的活力和動力。(西安美院藝術人文學院 李穎珊)

免責聲明:以上內容為本網站轉自其它媒體,相關信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網觀點,亦不代表本網站贊同其觀點或證實其內容的真實性。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。